【大河ドラマ】鎌倉殿の13人とは

舞台は鎌倉♪2022年 大河ドラマ「鎌倉殿の13人」

2022年の大河ドラマの舞台はついに鎌倉時代。2022年1月9日(日)より絶賛オンエア中! 三谷幸喜監督が「最高の大河ドラマに」と意気込むこの大河ドラマの主人公は、小栗旬さん演じる鎌倉幕府2代執権「北条義時(ほうじょうよしとき)」。

鎌倉幕府を開いた源頼朝(みなもとよりとも)は十三人の家臣団に支えられていました。頼朝の死後、鎌倉幕府内で内部抗争を繰り広げ最後に残ったのは北条義時。鎌倉幕府の最高指導者である執権(しっけん)に北条義時が武士の頂点に上り詰めるまでの波乱万丈な鎌倉初期を描いたものです。

「鎌倉殿の13人」関連ニュース

鎌倉・鶴岡八幡宮境内に「大河ドラマ館」 ストーリーに合わせ、来年3月オープンへ

【大河ドラマ】鎌倉殿の13人のあらすじ

平家隆盛の世、北条義時は伊豆の弱小豪族の次男坊に過ぎなかった。だが流罪人・源頼朝と姉・政子の結婚をきっかけに、運命の歯車は回り始める。

1180年、頼朝は関東武士団を結集し平家に反旗を翻した。北条一門はこの無謀な大博打ばくちに乗った。

頼朝第一の側近となった義時は決死の政治工作を行い、遂には平家一門を打ち破る。

幕府を開き将軍となった頼朝。だがその絶頂のとき、彼は謎の死を遂げた。偉大な父を超えようともがき苦しむ二代将軍・頼家。 “飾り” に徹して命をつなごうとする三代将軍・実朝。将軍の首は義時と御家人たちの間のパワーゲームの中で挿すげ替えられていく。

義時は、二人の将軍の叔父として懸命に幕府の舵かじを取る。源氏の正統が途絶えたとき、北条氏は幕府の頂点にいた。都では後鳥羽上皇が義時討伐の兵を挙げる。武家政権の命運を賭け、義時は最後の決戦に挑んだ──。

(NHK2022年 大河ドラマ「鎌倉殿の13人」より引用)

【大河ドラマ】鎌倉殿の13人にゆかりのある史跡

鎌倉には実際に「鎌倉殿の13人」にゆかりのある社寺や史跡が存在しています。ゆかりのある土地を巡る鎌倉散策も趣がありますね。

▶大河ドラマ館(鎌倉文華館 鶴岡ミュージアム)をもっと見る

▶鶴岡八幡宮をもっと見る

【大河ドラマ】鎌倉殿の13人とは、いったいどんな13人?

頼朝の死後、第2代鎌倉幕府将軍 源頼家(みなもとのよりいえ)の時代に、鎌倉幕府は当時の有力者13人の合議制へと移行しました。その合議制を構成した9人の東国武士と4人吏僚で構成された計13人が大河ドラマ「鎌倉殿の13人」です。

北条義時(ほうじょう よしとき)

「小栗旬」演じる大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の主人公(1163年〜1224年)

この大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の主人公。北条時政の四男で四郎と呼ばれています。源頼朝の義弟にあたり、のちの鎌倉幕府第2代執権。

父・北条時政や、母・北条政子に比べると一見地味な印象を持ちますが、鎌倉幕府初期の混乱期である御家人同士の内部抗争を生き残り、初代執権である父・時政を隠退させると鎌倉幕府の最高指導者である執権(しっけん)に上り詰め、姉・政子とともに幕府政治の実権を握ります。

▶北条義時(ほうじょう よしとき)をもっと見る

▼ 北条義時(ほうじょう よしとき)にゆかりのある鎌倉スポット

北条時政(ほうじょう ときまさ)

「坂東彌十郎」演じる鎌倉殿の13人のひとり(1138年〜1215年)

北条家の棟梁で北条義時、北条政子の父。伊豆の豪族で、源頼朝の挙兵を助けた立役者。北条氏の地位を高め、のちの鎌倉幕府第初代執権。その後、政子・義時と対立し失脚。

▶北条時政(ほうじょう ときまさ)をもっと見る

▼ 北条時政(ほうじょう ときまさ)にゆかりのある鎌倉スポット

梶原景時(かじわら かげとき)

「中村獅童」演じる鎌倉殿の13人のひとり(?〜1200年)

相模の坂東御家人。源頼家の乳母夫。様々な逸話をもつ著名な御家人。

石橋山の戦いで平家方で参戦し、敗走する源頼朝を山中で見つけたが見逃したという逸話があり、その後鎌倉幕府の御家人として活躍し、源平合戦にも軍監として参加。源義経の失脚に梶原景時の讒言が影響したと言われ「讒言の平三」の異名を持ちます。

源頼朝の死後、源義家の時代に御家人らの弾劾され滅亡します。

▶梶原景時(かじわら かげとき)をもっと見る

▼ 梶原景時(かじわら かげとき)にゆかりのある鎌倉スポット

三浦義澄(みうら よしずみ)

「佐藤B作」演じる鎌倉殿の13人のひとり(1127年〜1200年)

鎌倉にほど近い三浦半島を押さえる御家人。古くは平治の乱では源義平に従う。

源頼朝が石橋山で挙兵した際は悪天候のため参戦できず、引き返す途中で平家方の畠山重忠との間で衣笠城合戦となります。その際には、父である三浦義明がと討死。その後、源頼朝軍と合流し鎌倉に入り鎌倉幕府有力御家人となりました。死後は息子の義村が北条氏に協力しながら勢力を強めていきます。

和田義盛(わだ よしもり)

「横田栄司」演じる鎌倉殿の13人のひとり(1147年〜1213年)

三浦義澄の甥にあたる。武骨な坂東武者の中でも猪ちょ突猛進タイプで勇猛さは指折り。のちの初代侍所別当(鎌倉幕府の軍事長官)。頼朝の死後、北条義時の挑発を受け挙兵し滅亡します。

▼ 和田義盛(わだ よしもり)にゆかりのある鎌倉スポット

比企能員(ひき よしかず)

「佐藤二朗」演じる鎌倉殿の13人のひとり(?〜1203年)

武蔵の坂東武者の棟梁。鎌倉幕府初期の有力御家人。

鎌倉幕府二代将軍 源頼家(みなもとよりよし)の乳母夫であり、娘の若狭局が頼家の側室となって一幡(いちまん)を生むと急速に幕府内で台頭。このため北条氏と対立を強める。北条時政の陰謀比企能員の変(比企の乱)により滅亡する。

▶比企能員(ひき よしかず)をもっと見る

▼ 比企能員(ひき よしかず)にゆかりのある鎌倉スポット

安達盛長(あだち もりなが)

「野添義弘」演じる鎌倉殿の13人のひとり(1135年〜1200年)

頼朝の乳母・比企尼の親類で、伊豆で罪人生活を送る源頼朝を少年時代から長年支え続けてきた武蔵の武士。源頼朝が心を許す数少ない従者です。

▼ 安達盛長(あだち もりなが)にゆかりのある鎌倉スポット

足立遠元(あだち とおもと)

「大野泰広」演じる鎌倉殿の13人のひとり(生没年不詳)

頼朝挙兵以前からの源氏の家人で武蔵の豪族。文武の才に長けていて、鎌倉入りした頼朝のもとで文官の役割もこなします。公文所では、中原親能や二階堂行政とともに文官としての能力を発揮しました。

八田知家(はった ともいえ)

「市原隼人」演じる鎌倉殿の13人のひとり(生没年不詳)

下野常陸を押さえる鎌倉御家人。古くは保元の乱では源義朝について戦う。源頼朝挙兵に早くから参加しており、源範頼率いる平氏追討軍に従軍しました。

頼朝の弟で阿野全成(悪禅師)が北条氏と反頼家派を形成した際には、全成を誅殺しました。

大江広元(おおえ ひろもと)

「栗原英雄」演じる鎌倉殿の13人のひとり(1148年〜1225年)

朝廷出身の文官・吏僚派・文士御家人。京都との交渉や鎌倉幕府の整備に活躍。鎌倉幕府草創期から承久の乱まで、幕府の頭脳となって活躍。

▶大江広元(おおえ ひろもと)をもっと見る

▼ 大江広元(おおえ ひろもと)にゆかりのある鎌倉スポット

三善康信(みよし やすのぶ)

「小林隆」演じる鎌倉殿の13人のひとり(1140年〜1221年)

京都朝廷の官人から鎌倉幕府草創期の政務を支える存在となる吏僚派。鎌倉幕府草創期から承久の乱まで、幕府の頭脳となって活躍。

元々は京都の貴族で、源頼朝が伊豆幽閉されていた時代に京都の情勢を知らせていました。

中原親能(なかはら ちかよし)

「川島潤哉」演じる鎌倉殿の13人のひとり(1143年〜1208年)

吏僚派。大江広元の兄。源頼朝の側近で、頼朝の代官として朝廷と幕府の折衝に努め、幕府の対公家交渉で大きな功績を果たしました。

二階堂行政(にかいどう ゆきまさ)

「野仲イサオ」演じる鎌倉殿の13人のひとり(生没年不詳)

京での財務官僚としてのキャリアを生かすべく鎌倉に下向。文官メンバーに加わる。

▼ 二階堂行政(にかいどう ゆきまさ)にゆかりのある鎌倉スポット

【大河ドラマ】鎌倉殿の13人のキャスト

鎌倉殿の13人以外にも個性的なキャストがドラマを彩ります♪

- 源頼朝(みなもとのよりとも):演者 大泉洋

鎌倉幕府の初代征夷大将軍。伊豆で北条時政や北条義時らと平家打倒の兵を挙げ、鎌倉を本拠として関東を制圧し全国の武士を支配する鎌倉幕府を開きました。 - 北条政子 (ほうじょう まさこ):演者 小池栄子

伊豆国へ配流された頼朝と結婚、御台所として頼朝を支えました。頼家、実朝が相次いで暗殺されると4代将軍「九条頼経」の後見となり、尼将軍と称されました。 - 源義経(みなもとのよしつね):演者 菅田将暉

- 八重(やえ):演者 新垣結衣

北条義時の初恋の人にして、源頼朝最初の妻。 - 牧の方:演者 宮沢りえ

- 阿野全成(あのぜんじょう):演者 新納慎也

頼朝の異母弟で義経の同母兄。以仁王の令旨が出されたことで頼朝と合流。僧として初期の鎌倉幕府を支える。永井路子署「炎環」では「悪禅師」編でその生涯が描かれる。 - 実衣(みい):演者 宮澤エマ

義時の妹。のちの北条保子であり阿野全成の妻となり阿波局と呼ばれる。永井路子署「炎環」では「いもうと」編で描かれる。 - 上総広常(かずさ ひろつね):演者 佐藤浩市

坂東武士団で、最も頼りになり最も危険な男。 - 三浦義村 (みうら よしむら):演者 山本耕史

- 後白河法皇(ごしらかわほうおう):演者 西田敏行

源平を翻弄する、中世日本最大のトリックスター。 - 文覚(もんがく):演者 市川猿之助

頼朝にあやしく迫る謎の僧。

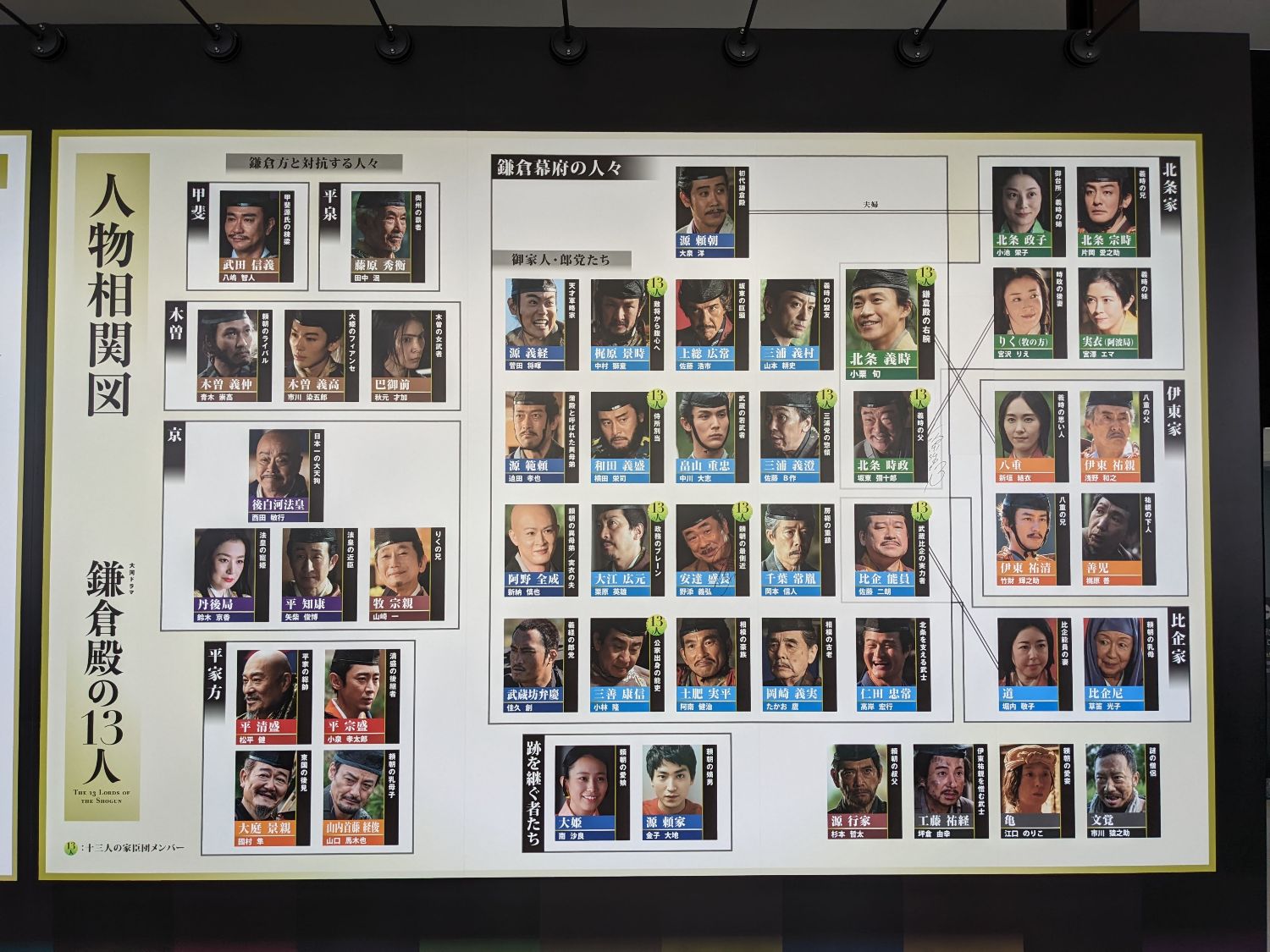

「鎌倉殿の13人」登場人物相関図

鎌倉文華館 鶴岡ミュージアム 鎌倉殿の13人 大河ドラマ館の相関図より

※クリックで拡大

鎌倉殿の13人 大河ドラマ館

鶴岡ミュージアムは大河ドラマ館に

鎌倉鶴岡八幡宮の境内にある鎌倉文華館 鶴岡ミュージアム。大河ドラマ「鎌倉殿の13人」を記念して、2022年3月〜2023年1月9日は大河ドラマ館として運営しています。これを期に是非お立ち寄りください。

大人1,000円、小人500円。なお、大河ドラマ館のパンフレット提示で鎌倉国宝館、鎌倉歴史文化交流館に各1回無料で入場できるというお得な仕様です。

北条義時にゆかりのある鎌倉スポット

北条義時(ほうじょう よしとき)とは

この大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の主人公。鎌倉殿の13人のひとり、北条義時 (ほうじょう よしとき)。北条時政の四男。のちの鎌倉幕府第2代執権。

父・北条時政や、母・北条政子に比べると一見地味な印象を持ちますが、鎌倉幕府初期の混乱期である御家人同士の内部抗争を生き残り、鎌倉幕府の最高指導者である執権(しっけん)に上り詰めます。また、1221年後鳥羽上皇により義時追討の宣旨が出されましたが、この朝廷と幕府の抗争を「承久の乱」にて平定し、最終的に鎌倉幕府の確固たる地位を築き上げました。

四郎、相州殿などと呼ばれています。

▶北条義時 (ほうじょう よしとき)をもっと見る

「法華堂跡」北条義時の墓

北条義時のお墓の遺構

北条義時のお墓は鎌倉の西御門にあったとされる法華堂とされています。急な石段を登った広場にその遺構が残っています。吾妻鏡では、源頼朝の法華堂より東の山に新たに当時の権力者である北条義時の法華堂が建てられて葬られたと記録が残っていましたが長くその場所は不明でした。2005年に鎌倉市教育委員会の発掘調査によりその法華堂跡の遺構が発見されました。

- 所在地:鎌倉市西御門2

- アクセス:JR鎌倉駅から徒歩約20分

「覚園寺」北条義時に助言を与えた戌神将

北条義時に助言した戌神将を含む十二神将仏像が拝観できます。

寺僧がガイド付きで境内を拝観してくれるユニークなお寺、覚園寺。8月に執り行われる黒地蔵でも有名ですが、本堂薬師堂には、三尊像を取り巻くように戌神将を含めた十二神将仏像が安置されています。

1218年(建保6年)、鶴岡八幡宮で執り行われた「源実朝(みなみもとさねとも)」の右大臣拝賀式に参加した北条義時は、白い犬の姿を見て気分が優れなくなり、役を辞して退席。その直後、公卿による源実朝暗殺事件が起こります。そして北条義時の代理を努めた中原仲章は、源実朝とともに公暁に暗殺されてしまいました。

この白い犬は、現在覚園寺に安置されている戌神将 (伐折羅大将・ばさらたいしょう)が姿を変えたもので、義時に暗殺の危機を告げたのだと言われています。

- 拝観時間:拝観案内は約50分、午前10時~午後3時

- 拝観料:拝観案内は、大人:500円、小中学生:200円

- 所在地:鎌倉市二階堂421

- アクセス:JR「鎌倉駅東口」4番のりばから京急バス「大塔宮」行き「大塔宮」下車徒歩10分

「宝戒寺」北条氏の邸宅跡

鎌倉幕府執権の北条氏の屋敷跡。宝戒寺

鶴岡八幡宮のほど近く、宝戒寺は北条氏の邸宅だった土地に建立された所縁の古刹です。執権となった北条義時が構えた小町邸は、義時以降は歴代の執権の屋敷とされました。北条氏滅亡後に菩提を弔うために建てられた宝戒寺は、新旧為政者の入れ替わりの象徴とも言えます。

- 所在地:神奈川県鎌倉市小町3-5-22

- アクセス:JR鎌倉駅から徒歩約13分

「極楽寺」藁葺き屋根山門の風情

風情ある茅葺の山門が特徴の極楽寺

北条義時(ほうじょうよしとき)と、その三男・北条重時(ほうじょうしげとき)が開山。文永4年(1267)に忍性を開山に招いた真言律宗の寺で、鎌倉では唯一の真言律宗のお寺。

かつては七堂伽藍と四十九院を持つ鎌倉有数の大寺院でした。施薬院や療病院など医療・福祉施設も設けられ、境内に千服茶臼や製薬鉢が残っています。火災や地震により現在は山門と本堂を残すのみとなっています。

宝物館には釈迦如来坐像(重文)や十大弟子立像(重文)などの仏像が安置されています。

- 所在地:神奈川県鎌倉市極楽寺三丁目6-7

- アクセス:江ノ島電鉄極楽寺駅より 徒歩2分

山内荘に建つ「建長寺」

和田合戦と北条義時

現在では北鎌倉を代表する大寺、建長寺。北条得宗家領の山内荘に5代執権の北条時頼が建立した寺院です。

山内荘はもともと土肥氏の所領でしたが、和田合戦に与したことから没収され北条義時に与えられ以来北条得宗家領になりました。

- 所在地:鎌倉市山ノ内8

- アクセス:北鎌倉から徒歩15分

梶原景時とゆかりのある鎌倉スポット

梶原景時(かじわら かげとき)とは

鎌倉殿の13人のひとり、梶原景時(かじわらかげとき)。相模の坂東御家人。源頼家の乳母夫。様々な逸話をもつ著名な御家人。

鎌倉幕府草創期にあたる、1180年(治承4年)。石橋山の戦いで平家方で参戦した梶原景時。敗走する源頼朝を山中で見つけたが、見逃したという逸話があります。

その後、鎌倉幕府の御家人として活躍。源平合戦にも軍監として登場、源義経の失脚に梶原景時の讒言が影響したと言われ、「讒言の平三」の異名を持ちます。

源頼朝の死後、2代將軍「源義家(みなもと よりいえ)」時代に失脚。京都に上洛し体制を立て直そうとするものの、上洛中の戦闘で一族とも非業の死を遂げます。

歌舞伎では「梶原平三誉石切」という演目や、その他さまざまな演目にもたびたび登場する悲劇の武将。

▶梶原景時 (かじわら かげとき)をもっと見る

「朝夷奈切通し」梶原太刀洗水

梶原景時が太刀の血を洗い流した逸話の舞台

鎌倉の草創期を代表する逸話の舞台である梶原太刀洗水。

1183年(寿永2年)、鎌倉時代に差し掛かるまさに時代の変革期、梶原景時が上総介広常の屋敷で広常を暗殺しました。その時、梶原景時がこの湧き水で太刀の血を洗い流したという伝説が残されています。

- 所在地:鎌倉市十二所~横浜市金沢区朝比奈付近

- アクセス:鎌倉駅から京急バス、十二所神社バス停より徒歩約15分

「建長寺」梶原景時の亡霊が現れたという三門

梶原景時と建長寺の三門

現在では北鎌倉を代表する大寺、建長寺。創建間もない頃、施餓鬼会を行った直後に騎馬武者姿の梶原景時の亡霊が現れたという言い伝えがあります。

以来、7月15日の三門施餓鬼会に引き続いて、もう一度梶原施餓鬼会を行うのが現在でも習わしになっています。

- 所在地:鎌倉市山ノ内8

- アクセス:北鎌倉から徒歩15分

大江広元とゆかりのある鎌倉スポット

大江広元(おおえのひろもと)とは

鎌倉殿の13人のひとり、大江広元(おおえのひろもと)。朝廷出身の文官・吏僚派。鎌倉幕府草創期から承久の乱まで、幕府の頭脳となって活躍。

▶大江広元 (おおえ ひろもと)をもっと見る

「大江廣元邸碑」大江広元の屋敷跡

大江廣元邸碑。十二所の史跡

鎌倉幕府の創設の功績者、大江廣元(大江広元)の屋敷跡は、十二所の明石橋の奥にあります。

大江広元は代々学問の家の出。広元は源頼朝に招かれ、鎌倉に来てからは政治の中枢にあり、政治の面で頼朝を支えました。

- 所在地:神奈川県鎌倉市十二所921-3

- アクセス:鎌倉駅から京急バス、十二所神社バス停より徒歩約15分

大江広元の墓

長州藩によって建てられた大江広元の墓

西御門ある北条義時墓(法華堂跡)から急な石段を登った先に、長州藩によって建てられた大江広元の墓が残っています。

- 所在地:鎌倉市西御門2

- アクセス:JR鎌倉駅から徒歩約20分

北条時政にゆかりのある鎌倉スポット

北条時政(ほうじょう ときまさ)とは

鎌倉殿の13人のひとり、北条時政(ほうじょう ときまさ)。北条家の棟梁で北条義時、北条政子の父。伊豆の豪族で、源頼朝の挙兵を助けた立役者。のちの鎌倉幕府第初代執権。

▶北条時政 (ほうじょう ときまさ)をもっと見る

「釈迦堂口切通し」北条時政の名越山荘

中世鎌倉の雰囲気を残す趣きのある古道。

釈迦堂切通のあたりは、北条時政の名越山荘があったところといわれています。1203年(建仁3年)権力の比企能員(ひきよしかず)への権力集中を恐れた時政が比企能員を呼び出して謀殺したいわゆる「比企能員の変」の舞台となった山荘はこのあたりだったといわれています。

- 所在地:鎌倉市大町6丁目~浄明寺1丁目(付近)

- アクセス:鎌倉駅東口より徒歩35分。または「鎌倉霊園・太刀洗」行など金沢街道方面バス 「杉本観音」下車徒歩10分

比企能員とゆかりのある鎌倉スポット

比企能員(ひき よしかず)とは

鎌倉殿の13人のひとり、比企能員(ひきよしかず)。武蔵の坂東武者の棟梁。鎌倉幕府初期の有力御家人。

鎌倉幕府二代将軍「源頼家(みなもとよりよし)」の乳母夫であったことから、源頼朝の死後、急速に幕府内で台頭。このため「北条時政(ほうじょうときまさ)」率いる北条氏と対立を強める。北条時政の陰謀比企能員の変(比企の乱)により非業の死を遂げ、続く幕府軍との戦闘で比企一族は滅亡することになる。

▶比企能員 (ひき よしかず)をもっと見る

「妙本寺」比企一族の拠点

悲劇の比企一族の歴史を背景に建つ山のお寺。

妙本寺の寺域はかつて有力御家人である、比企能員邸があったことろです。

鎌倉幕府初代将軍「源頼朝(みなもとのよりとも)」の死後、幕府の権力者「北条時政」と幕府の有力御家人「比企能員」は幕府の主導権争いから対立します。その結果、比企能員と棟梁とする比企一族は1203年(建仁3年)北条時政率いる北条氏によってこの妙本寺のある比企ヶ谷で滅ぼされてしまいます。

- 拝観時間:日没まで

- 拝観料:なし

- 所在地:鎌倉市大町1-15-1

- アクセス:JR鎌倉駅より徒歩15分

安達盛長にゆかりのある鎌倉スポット

安達盛長(あだちもりなが)とは

鎌倉殿の13人のひとり、安達盛長(あだちもりなが)。伊豆で罪人生活を送る源頼朝を少年時代から長年支え続けてきた武蔵の武士。源頼朝が心を許す数少ない従者です。

「甘縄神社」安達盛長の屋敷跡

安達盛長跡。鎌倉最古の神社、甘縄神社

鎌倉最古といわれる神社、甘縄神明神社。このあたりは安達盛長の屋敷があった場所とされており、甘縄神社の鳥居の脇には安達盛長邸跡の石碑があります。

安達盛長を始め、歴史上高名な源氏の面々や川端康成と様々な人物と縁がある神社です。

- 所在地:鎌倉市長谷1-12-1

- アクセス:江ノ電長谷駅より徒歩5分

和田義盛にゆかりのある鎌倉スポット

和田義盛(わだよしもり)とは

鎌倉殿の13人のひとり、和田義盛(わだよしもり)。三浦義澄(みうら よしずみ)の甥。武骨な坂東武者の中でも猪ちょ突猛進タイプで勇猛さは指折り。のちの初代侍所別当(鎌倉幕府の軍事長官)。

「若宮大路」和田義盛の屋敷があった大通り

和田義盛の館があったとされる若宮大路

和田合戦にて幕府軍を相手に挙兵し鎌倉市街戦を繰り広げた和田義盛。館は現在の目抜き通りである若宮大路にあったといわれています。

- アクセス:鎌倉駅より徒歩3分

二階堂行政にゆかりのある鎌倉スポット

二階堂行政(にかいどう ゆきまさ)とは

鎌倉殿の13人のひとり、二階堂行政(にかいどう ゆきまさ)。生没年不詳。京での財務官僚としてのキャリアを生かすべく鎌倉に下向。鎌倉幕府では公文所の設置や寺社の差配、幕府の財政などを担当。政所が設置されるとその実力を発揮し活躍したと言われてる文官メンバーです。

幻の二階堂永福寺(ようふくじ)

現在でも地名に残る二階堂

永福寺(ようふくじ)は鶴岡八幡宮、勝長寿院とならんで鎌倉時代の三大寺社の一つという大寺。源義経を初め奥州合戦の戦没者の慰霊のため源頼朝が建立し、1405年(応永12年)の火災ののち廃絶していた幻の大寺ですが、現在は復元が進められています。

本堂は二階堂と呼ばれ、現在でも地名に残っています。鎌倉殿の13人のひとりである二階堂行政(にかいどう ゆきまさ)は近辺に居を構えたことから、藤原行政を改め二階堂氏を称しました。

- 所在地:鎌倉市二階堂209

- アクセス:JR鎌倉駅東口より徒歩25分

大河ドラマ鎌倉殿の13人をもっと知る

大河ドラマ鎌倉殿の13人には原作はありません。北条義時を題材とした歴史小説はほとんどありませんが、永井路子署「炎環(文春文庫)」がおすすめです。

直木賞受賞作品で初版はなんと1964年刊。鎌倉幕府の創建時にまつわる連作短編。4つの短編では、それぞれ以下の歴史人物が主人公となり、不安定な鎌倉幕府初期の鎌倉武士模様が鮮明に描かれています。

- 「悪禅師」:阿野全成(源頼朝の弟)

- 「黒雪賦」:梶原景時

- 「いもうと」:北条保子(北条政子の妹、阿野全成の妻)

- 「覇樹」:北条義時

【大河ドラマ】鎌倉殿の13人のキャスト

鎌倉殿の13人のキャストは2020年11月より順次発表されています。

- 伊東祐親(いとうすけちか):演者 浅野和之

- 伊東祐清(いとう すけきよ):演者 竹財輝之助

家族思いの優しき八重の兄。 - 大庭景親(おおば かげちか):演者 國村隼

平清盛の信頼篤き坂東の大物。 - 頼朝の愛娘・大姫(おおひめ):演者 南沙良

- 亀(かめ):演者 江口のりこ

頼朝の愛妾「会いたかった! 佐殿!」 - 木曽義高(きそよしたか):演者 市川染五郎

- 木曽義仲(きそよしなか):演者 青木崇高

源氏の棟梁とうりょうの座を争う頼朝のライバル - 工藤祐経(くどう すけつね):演者 坪倉由幸

伊東祐親を怨む伊豆の武士。 - 善児(ぜんじ):演者 梶原善

- 平清盛(たいらのきよもり):演者 松平健

- 平宗盛(たいらのむねもり):演者 小泉孝太郎

- 平知康(たいらのともやす):演者 矢柴俊博

- 武田信義(たけだ のぶよし):演者 八嶋智人

- 丹後局(たんごのつぼね):演者 鈴木京香

- 千葉常胤(ちば つねたね):演者 岡本信人

武骨で一本気な坂東の重鎮。 - 巴御前(ともえごぜん):演者 秋元才加

強く気高き義仲の愛妾。 - 土肥実平(どひさねひら):演者 阿南健治

- 仁田忠常(にったただつね):演者 高岸宏行(ティモンディ)

- 畠山重忠(はたけやましげただ):中川大志

- 比企尼(ひきのあま):演者 草笛光子

- 藤原秀衡(ふじわらのひでひら):演者 田中泯

奥州の覇者。「九郎よ、どうせ止めたとて、行くのであろう」 - 北条宗時 (ほうじょう むねとき):演者 片岡愛之助

ドラマでは初期に大活躍!片岡愛之助さんがその演技でドラマを盛り上げ魅了しました。 - 牧宗親(まき むねちか):演者 山崎一

都文化に通じた牧の方の兄。 - 道(みち):演者 堀内敬子

- 源行家(みなもとのゆきいえ):演者 杉本哲太

- 源頼家(みなもとのよりいえ):演者 金子大地

- 山内首藤経俊(やまのうちすどう つねとし):演者 山口馬木也

母が頼朝の乳母を務めた相模の豪族。

大河ドラマ鎌倉殿の13人とは

Q. 大河ドラマ鎌倉殿の13人の13人とは誰ですか?

A. 北条義時、北条時政、比企能員、安達盛長、和田義盛、梶原景時、三浦義澄、大江広元、三善康信、中原親能、二階堂行政、足立遠元、八田知家。以上の13人です。

Q. 大河ドラマ鎌倉殿の主人公は誰ですか?

A. 鎌倉幕府第2代執権、北条義時(ほうじょうよしとき)です。

〜週末お出かけ。鎌倉トリップ。〜